Souvenirs lointains de ma petite enfance dans la presqu’île occupée par les Allemands, et des difficultés rencontrées par ma mère pour nous faire vivre, ou simplement subsister. Souvenirs de ce qu’a vécu ma mère seule pour subvenir à nos besoins, souvenirs de mon père en captivité, éloigné de nous pendant tant d’années.

Mes souvenirs de cette époque sont ceux vécus pendant la poche. Bien ancrés par la peur, le manque, l’absence de mon père, et les souvenirs de ma mère qui réalisait l’impossible.

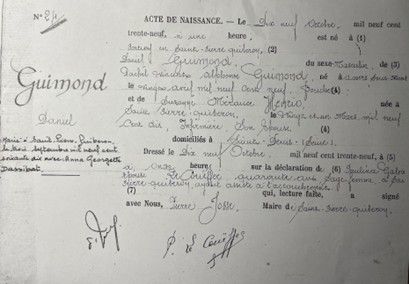

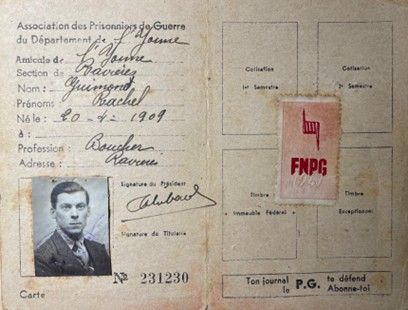

Je suis né le 19 octobre 1939 à Portivy, au tout début de la guerre. Mon père, mobilisé après une courte permission pour ma naissance, était retourné dans les Vosges, où il était affecté dans une petite unité mobile que l’on appelait je crois « corps francs ». Il avait été capturé peu après par les Allemands et n’avait retrouvé sa famille qu’en 1945.

Avant la guerre

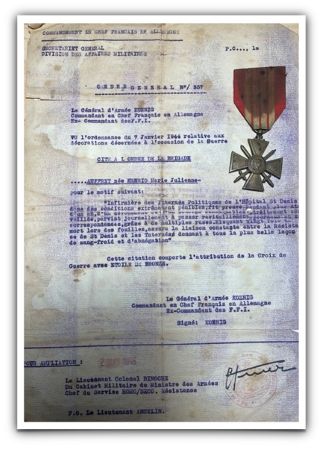

Mes parents habitaient un petit logement à Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis), où ma mère avait rejoint ses deux sœurs : l’exil breton de l’entre-deux guerres pour trouver du travail ! Saint-Denis était alors une petite ville agréable à vivre, à moitié bretonne et ma mère était employée à l’hôpital où sa sœur aînée, Julienne, était infirmière. A la Libération, ma tante sera décorée d’une croix de guerre en septembre 1946 pour son sang froid et son abnégation lors de ses activités de liaison entre la résistance de Saint Denis et les internés.

Suzanne à droite et sa soeur aînée Julienne (née à Portivy en 1897) au centre devant l’entrée de l’Hôpital de Saint Denis.

La vie à Portivy pendant la guerre

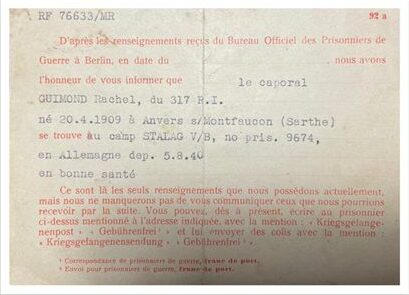

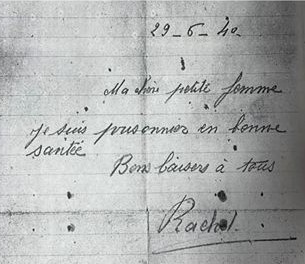

Devant la guerre imminente, ma mère, alors enceinte de moi, était revenue à Portivy, chez ma grand-mère, dans la maison familiale de la rue du Port. Elle avait reçu un bref message de la Croix-Rouge lui indiquant que mon père était prisonnier, mais en bonne santé. L’indication de son lieu de captivité, son stalag dans les parages de Stuttgart, était arrivé longtemps après. Nous avons donc passé toute cette période de la guerre, ma mère, mon frère aîné et moi, chez ma grand-mère Maria, déjà âgée à cette époque (Maria Matho est née en 1864).

La maison de la rue du Port n’avait pas changé depuis le décès de mon grand-père, Mathurin Henrio, en 1913. Il fallait descendre une marche pour accéder aux deux pièces au sol en terre battue. Dans la pièce principale, une cloison de séparation en bois : dans la partie la plus petite, fermée par un simple rideau, un lit de coin, celui de ma grand-mère, et une vieille commode, seul luxe de cette « chambre » ; dans l’espace le plus grand, la cuisine, pièce à vivre avec le vieux fourneau devant la cheminée. Un buffet, une table et la vieille pendule dans un coin près de la porte.

Dans la chambre, une armoire toute simple et un lit. C’est celui qui avait vu naître ma mère et où j’ai vu le jour à mon tour. C’est dans cette pièce sans volets que nous dormions, ma mère, mon frère et moi. Une petite fenêtre pour la chambre et deux petites portes basses, avec quatre carreaux dans leur partie supérieure, laissaient difficilement entrer la lumière. Ma mère avait passé les murs intérieurs à la chaux, matériau bon marché, pour avoir plus de clarté.

Pauvre maison de pêcheur dans laquelle ma grand-mère a mis ses quinze enfants au monde. Les jours de tempête, le vent hurlait en passant par les planches disjointes de la cage de l’escalier du grenier. Ma grand-mère craignait toujours que le toit de sa maison ne s’envole au cours d’une tempête. Elle avait demandé à mon grand-père de renforcer la charpente avec des fils de fer, charpente qui a pourtant tenu jusqu’en 1965 !

Ma grand-mère avait gardé un triste souvenir de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle elle avait perdu deux de ses fils. Elle voyait arriver ce nouveau conflit avec appréhension et parlait des Uhlans pour nommer les Allemands. Ma mère avait dû faire face à cette nouvelle situation. Il lui avait fallu s’organiser, s’adapter à cette nouvelle vie à laquelle elle n’était pas préparée, car, les années passant, il devint de plus en plus dur de trouver l’indispensable pour vivre, puis survivre.

Dur retour à la terre. Ma grand-mère avait plusieurs terrains, au lieu-dit « le Briolage » (où a été construit le lotissement dit « du vieux moulin »). La terre était entièrement travaillée à la main. On disait « casser la terre » ou « tourner la terre » avant la plantation des pommes de terre. Le goémon du fumage était remonté du port à la brouette, après avoir été rapproché sur la cale à la civière. Entraide entre femmes pour ces durs travaux : ma mère avait plusieurs amies dans la même situation qu’elle, sur qui elle pouvait compter. Car tout était devenu difficile, pour se nourrir, mais aussi se vêtir, se chauffer. C’était encore plus difficile quand il n’y avait pas d’homme à la maison

Ma mère, qui avait fait un apprentissage de couturière chez sa marraine Mérance Le Buhé à Saint-Pierre, faisait des miracles en taillant, retaillant les vieux vêtements pour les transformer avec sa machine à coudre Singer. Il lui est même arrivé de tailler et coudre des voiles dans des draps en lin. Ma grand-mère tricotait, enfin, tant qu’elle a pu trouver de la laine. Ensuite, elle a détricoté les vieux pulls pour en retricoter de nouveaux.

Je me rappelle aussi des chaussons qu’elle avait tricotés. Ce devait être en 1944-45 pour que j’en garde le souvenir. Ma mère avait rapporté des semelles taillées dans de vieilles chambres à air (devenues rares elles aussi) qu’elle cousait, ce qui limitait l’usure. Elle avait aussi réussi à se procurer de la laine brute, filée à la main, le pull tricoté avait encore l’odeur du suint.

Pour se procurer un peu de beurre ou de farine, il fallait se rendre dans la campagne, et faire du troc. Ma mère allait ainsi jusqu’à Pluneret avec ses amies. A deux ou trois, c’était plus rassurant. Les échanges se faisaient contre du poisson, des araignées, ou des berniques mais parfois, en arrivant, elles s’entendaient dire que quelqu’un était déjà passé, ou que ce qui était proposé manquait de fraîcheur.

Un peu avant son décès, Madeleine Le Guennec (Madeleine Moëllo avant son mariage en 1945 avec Jean Le Guennec) nous avait raconté une véritable épopée. Ayant appris une délivrance de savon à Vannes, ma mère s’y était rendue, en compagnie de Madeleine et Yolande Lorec, avec une remorque accrochée derrière un vélo qu’elles tiraient chacune à leur tour. Vélos à bout de souffle, les pneus usés étaient renforcés avec des emplâtres, et on ne comptait plus les rustines sur les chambres à air. Les routes de l’époque n’étaient pas celles de maintenant. Pauvre maman, il lui en a fallu du courage pour subir tout cela, je ne l’ai pourtant jamais entendue se plaindre.

Rachel avec son unité au début du conflit (au centre sans casque derrière l’homme allongé derrière le fusil mitrailleur).

La dernière année de la guerre

Mon oncle Urbain avait trouvé d’anciens tuyaux d’arrosage qu’il avait rapportés sur les jantes. A chaque tour de roue, le passage de la couture de raccordement provoquait une secousse.

Ce qui manquait le plus c’était le pain. L’orge grillée avait remplacé le café. Pour la nourriture, heureusement, il y avait les pommes de terre ! Notre nourriture de base était composée de patates écrasées au lait caillé. Ma grand-mère et ma mère y était habituées. Pour moi, c’était autre chose, une variante : des patates écrasées et du lait doux. Je me souviens aussi des « pomme soudardes » et du fricot de soldat de ma grand-mère.

Mon oncle Urbain, qui rêvait de pommes de terre frites, en avait réalisé avec de l’huile de foie de requin pèlerin. Il s’en dégageait une odeur atroce, âcre à la cuisson, difficile à supporter. Il y avait aussi les vaches… et celles de Titine Le Guennec ne nous ont jamais laissés manquer de lait.

Les échanges dans la campagne contre de la nourriture, de la farine, du beurre… avaient cessé avec la fermeture de la presqu’île au niveau du Bégo. Ma grand-mère allait encore de temps en temps à la côte les jours de grandes marées, armée de son crahuel (un crochet avec un manche pour gratter le sable ou attraper les crabes). Pour ne pas glisser, elle enfilait de vieilles chaussettes. Je me souviens de ses retours, son panier rempli de baleresses (autre nom des étrilles, petits crabes aux pattes arrières aplaties) destinées à l’échange. C’était aussi pour elle, qui avait peu de moyens, une manière de remercier une personne.

La maison de ma grand-mère n’avait ni eau, ni électricité. Pour l’eau, il fallait aller à la pompe de la fontaine, distante de plusieurs centaines de mètres de la maison, avec des brocs ou des seaux. Pour s’éclairer, c’était la lampe à pétrole ou les bougies. Mais en 1944-45, tout manquait. Ma mère était revenue à un mode d’éclairage simple, utilisé dans son enfance : le gueurzel, simple lampe à huile. De confection artisanale, une rondelle de liège servait de flotteur. Percée en son centre, elle était traversée par une mèche en coton. Un verre rempli aux trois quarts d’eau (par économie), complété par de l’huile, recevait le bouchon et sa mèche. Un bien pauvre éclairage…

Autre difficulté : le combustible. Le charbon avait disparu. Le bois était rare dans la presqu’île où on ne trouvait pratiquement pas d’arbres à cette époque. Passé l’isthme, il y avait le bois de Penthièvre bien sûr, mais il ne fallait pas se faire attraper par le garde. Ma mère disait que les sentinelles allemandes du fort étaient complètement indifférentes devant ces femmes qui passaient avec leurs brouettes chargées de bois.

Comme cela s’était toujours fait, il y avait aussi le bois d’épave à la côte, mais il fallait se trouver là au bon moment car il y avait du monde, pour cette récolte. A la fin de la guerre, le bois, les planches ou les autres objets arrivaient souvent englués de mazout. Je me souviens de pagaies de radeaux de sauvetage, arrivées là suite à des torpillages sans doute… Ma grand-mère disait aller au gourlen (prononcé gourlan), opération qui consistait à suivre la côte, le long de la laisse de marée, pour récupérer ce qui pouvait l’être.

Il existait enfin une autre source de combustible : les bouses de vaches. Dès que le dessus était sec, elles devenaient manipulables. Il suffisait de les retourner pour sécher l’autre côté.

Ma mère s’efforçait de marquer les jours de fête malgré le peu de moyens. A Pâques, j’ai le souvenir d’œufs qui avaient été teintés dans une décoction de fleurs de genêts. Mais j’ai surtout le souvenir de ce Noël où Lili Coriton, très adroit de ses mains, avait réalisé deux petits bateaux à voiles en échange de paquets de cigarettes pris sur la ration de mon père.

C’était l’époque des cartes de rationnement et des tickets. Ma mère arrivait pourtant à envoyer des colis à mon père par la Croix-Rouge. Ces colis arrivaient (ou pas) au stalag, et souvent incomplets. Ma mère nous parlait chaque jour de notre père devant les photos qui nous le rappelaient et maintenaient sa présence. Une photo de nous trois avait été réalisée pour mon père et envoyée en Allemagne. On pouvait y lire la tristesse dans le regard de ma mère. Elle a toujours fait face, nous a toujours assuré l’indispensable, mais au prix de quelles privations…

Une aide était accordée aux épouses de prisonniers dans le besoin, sur présentation du livret de famille. L’aide avait été refusée à ma mère sous prétexte que mon père était caporal. Elle avait été questionnée au retour par une de ses amies qui ne comprenait pas ce refus. Celle-ci lui avait expliqué qu’il fallait mettre un billet de cinq francs dans le livret de famille en le présentant… Sans commentaires.

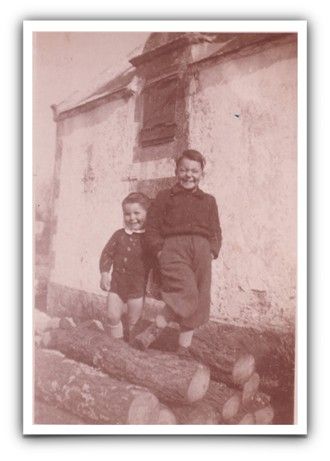

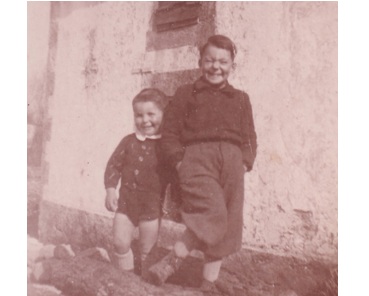

Daniel, son frère ainé Jean Claude et leur mère Suzanne Guimond née Henrio vers la fin 1940.

Ma mère avait une amie, Juliette Boulouis, qui habitait le haut du village. Son mari était lui aussi prisonnier. Elle « tirait les cartes », les interrogeant pour tenter de savoir si le retour de leurs maris était proche. Cette maison, qui a disparu pour faire place à la maison d’Yvon Noé, avait la particularité d’avoir l’habitation à l’étage, et un garage au rez-de-chaussée, où je jouais en attendant la fin des « interrogations ». Dans ce garage se trouvait une voiture sur cales, sans roue, le seul moyen efficace pour éviter la réquisition. C’est sans doute la première voiture que j’ai eu l’occasion d’approcher dans mon enfance.

Pour que j’en ai le souvenir, tout cela date des derniers mois de la guerre. Souvenirs biens ancrés dans ma tête d’enfant par la peur, l’incertitude de ces moments, les manques de toutes sortes, très difficiles à exprimer. Je me souviens de ma mère réalisant deux drapeaux tricolores, en prévision de l’arrivée des libérateurs américains, puis les cachant. Souvenir confus des Allemands qui partaient, puis étaient revenus, de ma mère derrière le rideau de la fenêtre sans volets, observant, anxieuse, les mouvements dans la rue du Port, annonçant sans doute les débuts de la poche.

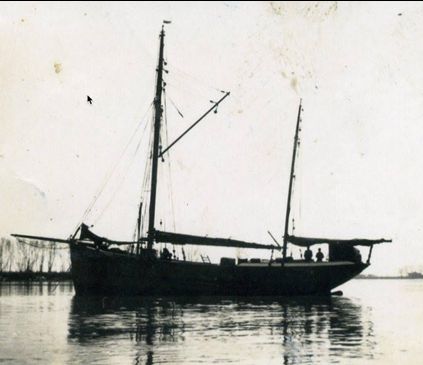

Le port était entouré de barbelés. Les deux cales étaient fermées par des X en rondins reliés par une traverse entourée, elle aussi, de barbelés. Le port n’était ouvert qu’à heures fixes. Les bateaux sortaient et rentraient en même temps. Ils devaient obligatoirement porter les trois couleurs nationales peintes sur la coque (voir photo dans le port).

Dans une guérite, une sentinelle veillait sur le port jour et nuit. Nous sommes encore quelques-uns, je pense à mon camarade d’enfance André Coriton, à nous rappeler l’une d’elle. Ce soldat s’appelait Alfred. Il avait déjà un âge avancé, l’âge d’être grand-père. Il adorait les enfants et nous offrait des friandises, denrées rares à cette époque.

Un événement avait un jour provoqué une grande effervescence sur le port : Philippe Martinie, qui devait avoir 18 ans, était parti du côté de Téviec pour pêcher sur une petite yole propulsée à l’aviron, ramenée de Norvège par son père (c’était un feering, mais pour nous, les enfants, c’était une pirogue). Pris pour cible, il avait été canonné par les Allemands du fort de Penthièvre. La yole avait été légèrement touchée. Philippe l’avait tirée sur la plage, avant d’entreprendre un retour à la nage à Portivy. A l’arrivée de Philippe, secouru par un bateau du port près de la Galas (rocher situé à quelques centaines de mètres du port), le comité d’accueil allemand, au bout du quai, s’était rendu compte de sa méprise : des avions alliés avaient été abattus peu de temps avant et il avait sans doute été confondu avec l’un des aviateurs. J’ai le souvenir de cette arrivée, avec ma mère, du muret en bas de la rue du Port. Depuis cette date, j’ai toujours gardé une grande admiration pour lui.

Un autre jour, le bruit s’était vite répandu à Portivy qu’un avion avait atterri à Port Blanc. Mon frère aîné avait ma garde. Intrépide, mais aussi un peu inconscient, il m’avait traîné avec lui jusque-là. Un avion avait en effet effectué un atterrissage de fortune et se trouvait en haut de la plage, en limite de la dune. Le docteur Bauvallet , qui demeurait en face de chez nous, m’avait alors pris sous son aile pour me rapatrier au bercail. Le dernier témoin visuel de cet atterrissage, Pierrette Henrio, est morte il y a quelques années. Elle m’avait raconté plus tard que l’avion s’était présenté perpendiculairement à la côte et avait touché la plage sans dommage. Le pilote était indemne, mais le mitrailleur était blessé. Je ne sais pas dire de quel type était l’avion. La présence de deux hommes d’équipage serait peut-être un indice pour l’identifier.

Mon intrépide frère s’était encore fait remarquer dans le port peu de temps après. Les bateaux avaient pratiquement tous des mâts à cette époque, y compris les chaloupes motorisées, à cause du manque d’essence et souvent de la fiabilité des moteurs. Mon frère était monté au sommet de l’un d’eux, mais n’avait pas prévu qu’au cours de sa descente en chute libre, il rencontrerait, en bas du mât, une ferrure nommée rocambeau, cercle de fer muni d’un croc destiné à hisser la voile. Ce croc avait fait des dégâts à… son entrejambe, et notre bon docteur Bauvallet avait une nouvelle fois été mis à contribution pour recoudre les dégâts !

Je ne connais pas la raison des tirs alliés sur le fort de Penthièvre, représailles sans doute suite aux tirs des batteries de 340 du Bégo mais des obus tombaient sur Portivy. Tirs trop longs sans doute, visant le fort. L’un d’eux était tombé derrière la maison de ma grand-mère, rue du Port, provoquant un nuage de poussière et de fumée. Nous nous trouvions avec ma mère dans la cuisine de l’ancienne Taverne, rue du Port, tenue par Paulette Coriton, qui s’était écriée : Ma mère qui est dans la maison ! Heureusement, il n’y eut aucun dégât ce jour-là.

Un jour, ces tirs étaient si intensifs que ma mère nous avait emmenés à Port Blanc dans le but de nous protéger dans les grottes. Sur le chemin, à la hauteur du Fozo, nous nous étions allongés le long du muret des champs.

Ma grand-mère évoquait les saints pour obtenir leur protection pendant les séances de tir comme elle le faisait aussi les jours d’orage. Elle répétait en boucle : Sainte Barbe et Sainte Fleur, quand le tonnerre tombera, Sainte Barbe nous gardera…. Sainte Barbe et Sainte Fleur, quand le tonnerre tombera, Sainte Barbe nous gardera…

Quand le calme était revenu, on ramassait des morceaux d’acier déchiqueté, tranchants, retombées peut-être de tirs anti-aériens ? Mon copain d’enfance, André Coriton, se souvient de ces dangereuses collectes. Curieux jeux d’enfants… Un après-midi, il y avait eu deux énormes déflagrations. Un avion avait largué deux bombes qui étaient tombées sur le carrefour de la chapelle. La route de Saint-Pierre, à cette époque, n’était qu’un chemin empierré. Elle a été plus tard élargie. Les deux cratères s’étaient remplis d’eau du marécage. Il y avait ce jour-là, je crois, un mariage à la chapelle, des gens de Kerhostin, mais je n’ai pas retenu de nom.

L’incendie du sémaphore de Quiberon par les Allemands m’a lui aussi marqué. Il avait été observé de la Leurre, la place en haut de la rue du Port. Pas un arbre, pas une construction ne masquait ce bâtiment perché sur sa butte, rendu encore plus visible par les flammes. J’ai en tête d’autres incendies traumatisants pour l’enfant que j’étais et notamment le port de Lorient qui brûlait et ces colonnes de fumée noire visibles de la maison.

Mon frère avait pour copain Jean-Pierre Lamblardy. Son père était chimiste. Il avait son « usine » avec sa cheminée carrée située au fond du chemin appelé maintenant Impasse de la mer. Il a rendu de grands services à la population en réalisant des produits de substitution : eau de javel ou savon par exemple. Leur terrain de jeux, des cabanes dans le sable de dune, se trouvait derrière la maison des parents de Jean-Pierre (lien de notre article sur la famille Lamblardy).

Toujours avec mon frère, j’avais été impressionné par un entassement de munitions le long du mur de la maison dite « à Bordas ». J’ai appris beaucoup plus tard que derrière cette maison, dans les champs, au lieu-dit le Briolage, se trouvait une batterie anti-aérienne, raison de la présence de ces munitions.

Récemment, j’ai eu l’occasion de confronter mes souvenirs de cette époque avec Maryvonne Lamblardy, la soeur de Jean-Pierre. Nous avons les mêmes souvenirs de peur, avec pour elle le bruit effrayant des avions volant en rase-motte. Nous allions à l’école à Saint-Pierre, mais pas dans les mêmes établissements. Le chemin se faisait à pied bien sûr, en groupe ou accompagnés. J’ai évoqué un souvenir de ma grand-mère me conduisant à l’école à Keraude. Elle avait une amie qui habitait une petite maison au Roch, juste avant le dolmen. Dans son petit jardin se trouvait un cerisier. Je me souviens de cette grosse poignée de cerises offerte, mes premières cerises, à une époque où tout manquait. J’ai été surpris par la réaction de Maryvonne qui avait ce même souvenir, de ce même lieu.

Un matin, à l’école de Keraude, on nous avait fait sortir de la cour. Il n’y avait aucune habitation, aucun arbre qui masquait la vue de la route nationale jusqu’à Kerhostin. Un long convoi de gens à pied partait en direction de Plouharnel, sans doute le dernier convoi autorisé à évacuer la presqu’île à pied.

Le retour de mon père Rachel

Ma mère s’était toujours refusé de quitter la presqu’île, ne voulant pas laisser ma grand-mère seule. Pourtant, à l’annonce du retour des prisonniers libérés et de la fin imminente de la Poche, elle s’était décidée à rejoindre Paris, voulant à tout prix être là pour accueillir mon père.

Affrété et navigant sous pavillon de la Croix-Rouge, le Samouraï, petit caboteur à voile doté d’un moteur auxiliaire, reliait Quiberon à Vannes. Il assurait un minimum de ravitaillement pour les habitants, seul lien avec le continent. C’est à bord de ce bateau que nous avons quitté la presqu’île.

L’embarquement eut lieu à Port Haliguen, dans le vieux port, dont la partie haute n’avait pas encore été remblayée. Les passagers avaient subi une fouille avant d’embarquer. Elle avait eu lieu, je pense, dans l’actuel Café du midi. Ma mère avait cousu des lettres dans mes vêtements. Heureusement, les enfants n’avaient pas été fouillés. Dans le nombre limité de passagers, je me souviens de la famille Renard-Le Quellec de Kerhostin, famille aux cheveux roux. La mère, les deux filles et le fils, Roger, je crois qu’il avait mon âge. Nous avions effectué le voyage assis sur le panneau de cale du bateau. C’était une traversée mémorable pour un enfant.

Après une courte escale à Port-Navalo, et la remontée du Golfe, nous étions arrivés au port de Vannes où nous avions été hébergés dans un centre d’accueil américain. Nous avions pris ensuite le train pour Paris, en passant par Nantes. Souvenirs de longues manœuvres pour traverser cette ville, longues manœuvres dans un sens, puis dans l’autre, sans doute à cause du réseau ferré en mauvais état nécessitant des contournements et des changements de voies. Au cours de l’un d’eux, j’ai le souvenir d’avoir aperçu des bateaux coulés dans le port.

Le pont du SamouraÏ, bateau de 70 tonneaux affrété par la Croix Rouge sur lequel les habitants de la presqu’île ont pu évacuer pendant la Poche. Il était commandé par le Monsieur Audren, deuxième adjoint au maire de Quiberon.

Ma tante nous attendait à Paris. Mon père était arrivé quelques jours après, à la gare de l’Est. Je me rappelle un grand bonhomme amaigri qui m’intimidait, de son calot, et surtout de sa capote militaire portant à la peinture dans le dos les lettres KG, qui l’avait identifié comme prisonnier de guerre pendant son séjour en Allemagne. Capote qu’il s’était empressé d’enlever et de jeter… C’était sans compter sur ma mère qui l’avait vite récupérée !

Pas facile ces retrouvailles, ni pour mon père, ni pour moi, après toutes ces années de séparation. Je découvrais mon père. Il avait 30 ans quand il a été capturé. Il était de retour après avoir passé plus de cinq ans en Allemagne, loin des siens. Mais j’ai eu la joie et la chance de le retrouver, chance que beaucoup d’enfants n’ont pas eue en cette fin de guerre. Je ne connaissais jusque-là que la vie partagée entre ma mère et ma grand-mère. Quels bouleversements en peu de temps !

Mon père parlait très peu de son séjour en captivité en Allemagne. Pour lui, c’était déjà du passé. Il avait tiré un trait sur cette période difficile et s’était remis au travail.

Quelques temps plus tard, il avait adhéré à une Amicale d’anciens prisonniers où il avait retrouvé quelques copains, mais avait refusé de se joindre à celle des anciens combattants. Pour lui, pardonnez-moi ces mots mais c’étaient les siens, il faisait partie des « anciens cons battus », pas des anciens combattants.

Nous avions repris le train pour la presqu’île dès son retour. Au passage de la gare de Plouharnel, sur une voie de garage, un énorme canon sur rail. C’était l’une des pièces de 340 du Bégo qui rappelait le triste souvenir de la Poche.

Mon père avait pris quelques jours pour retrouver la famille. A Portivy d’abord, pour la famille de ma mère, à Kerhostin ensuite pour la sienne. Après une visite à sa tante et à ses cousines de Kerhostin (Maria Le Port, née Maria Jannot, sœur de ma grand-mère Antoinette), nous avions fait une promenade le long de la petite côte, jusqu’à la maisonnette de garde-barrière de l’isthme. Elle avait été détruite à l’explosif par les Allemands. Sa dernière occupante, qui s’appelait Alphonsine, était une amie de ma mère.

Nous avions poursuivi notre promenade jusqu’au thonier, où pour la première fois de ma vie, j’avais dégusté une glace. J’en garde encore le souvenir ! Après quelques jours où j’avais profité de mes parents réunis, ils étaient retournés dans la région parisienne avec mon frère, me laissant à la garde de ma grand-mère. Ma mère, épuisée par la guerre, était tombée malade.

Ma grand-mère avait fait tout ce qu’elle pouvait pour atténuer cette dure séparation. J’adorais ma grand-mère, et je suis sans doute le dernier enfant dont elle s’est s’occupé. La vie n’était pas toujours facile au cours de ces premiers mois de l’après-guerre où tout manquait encore.

Pour gagner un peu d’argent, ma cousine, Norée Matho, qui avait aussi été élevée par ma grand-mère, réalisait des brosses en chiendent. La matière première, les racines de chiendent, étaient extraites de la dune en creusant sur une partie en pente, sous la couche végétale, afin d’éliminer plus facilement le sable. Les longues racines apparaissaient alors. Il suffisait de les nettoyer en les pinçant entre le pouce et l’index en tirant. Pour le support, une « plaque » percée de trous était réalisée par un menuisier, ou tout au moins une personne qui travaillait le bois. Il habitait une maison en face du parking de la patelle, dans le bourg de Saint-Pierre. Le montage de la brosse était assez simple : une ficelle en double de façon à former une boucle était passée dans chaque trou, de petits paquets de chiendent y étaient insérés. Il suffisait de tirer sur la ficelle formant boucle pour que le paquet de chiendent se plie et entre dans la cavité. Un nœud en assurait la mise en place. Beaucoup de travail pour peu d’argent, mais il fallait vivre.

Ma cousine Norée m’avait emmené avec elle à Penthièvre un jour de recherche de ces racines. La côte était en cours de déminage par les prisonniers allemands, et on entendait parfois des déflagrations. Les troncs d’arbres fichés dans la plage, les célèbres asperges de Rommel, étaient toujours là. Plus tard, scié à la base, le bois avait été récupéré mais certaines souches sont encore apparentes les jours de grande marée.

La vie avait repris son cours dans la presqu’île. Après quelques mois passés à Portivy, j’avais rejoint mes parents en banlieue parisienne, mais j’y étais ensuite revenu régulièrement pendant les vacances.

A chaque retour, j’avais la consigne d’aller saluer toute une liste de parents, d’amis… J’allais saluer notre bon docteur Bauvallet, bien sûr. Il m’avait dit un jour : « Tu sais, tu peux être fier de ta maman, elle a eu un comportement admirable, exemplaire pendant la guerre. Toutes les femmes ne peuvent en dire autant » … J’en avais été très fier et je ne l’ai jamais oublié.

Un dernier souvenir : en 1944, les Allemands, qui avaient quitté la presqu’île au moment du débarquement, puis avaient été refoulés, étaient revenus dans ce qui allait devenir la Poche de Quiberon.

Pendant cette courte période, des résistants de la dernière heure avaient tondu les cheveux d’une jeune fille, dont le seul tort avait été de servir dans le restaurant de ses parents. A leur retour, les Allemands avaient recherché les auteurs de ces faits.

A la demande de monsieur Pillet de Saint-Pierre, qui devait sans doute avoir un lien avec la résistance locale, Philippe Martinie et un autre jeune homme nommé Perron, originaire de Houat, avaient effectué de nuit la traversée de Saint-Pierre à Carnac avec une petite yole à l’aviron, pour conduire les auteurs des faits en lieu sûr. Après le débarquement de ces passagers, Perron était parti dans les champs voisins à la recherche de nourriture, dont la presqu’île manquait cruellement. Champs minés hélas, il avait été tué sur le coup. Le père de Perron était venu chercher le corps de son fils qui avait été rapatrié par un sinagot.

Philippe Martinie, qui m’avait raconté cette histoire, était rentré à pied dans la presqu’île, sans problème. Les Allemands, sentant la fin prochaine des hostilités, étaient sans doute devenus moins agressifs et moins regardants m’avait-il dit.

Daniel Guimond a 85 ans et vit toujours à Portivy.

6 réponses

Bonjour Daniel contente de connaître vos souvenirs de notre jeunesse malgré la guerre nous en gardons un bon souvenir . Vous souvenez vous des cannettes que nous faisions avec l’argile que nous prenions sur la dûne et que nous faisions cuire dans le four ? Je vous espère en bonne santé et peut-être le plaisir de vous revoir cet été amicalement Maryvonne

Bonjour Maryvonne, j’ai toujours le souvenir de ces cannettes bien sûr, il faut préciser que cannettes était le nom que nous donnions aux billes dans le Portivy de notre enfance (et sans doute dans toute la presqu’ile). Cette argile, ma mère s’en servait aussi pour consolider le foyer de la vieille cuisinière de ma grand-mère, on la trouvait dans des endroits bien précis dans la dune. En limite du sentier côtier, (qui n’avait rien à voir avec l’actuel) il y avait des sources qui sortaient du sable. Ces sources c’était celles qui alimentaient par exemple, le lavoir creusé dans le sable qui se trouvait à la hauteur de l’actuelle impasse du Men Toul, il suffisait de creuser un peu pour le découvrir. Le nom local de cette argile était le « preuil ».

Très heureux de vous lire, mon fils et moi avions gardé un très bon souvenir de notre rencontre que nous renouvellerons cet été Je l’espère.

Amitiés Daniel

Un texte rempli d’humanité, de mémoire et de vérité.

Merci papa pour ces mots qui me

touchent en plein cœur.

Merci pour votre récit, votre témoignage d’une période qui peut paraître loin mais qui en fait est le vécu de gens qui vivent encore avec ces souvenirs comme fondement de leur existence. Ne pas oublier, ne pas ignorer, oser regarder, grâce à vous j’ai appris merci.🙏🏻

Dans un passage se rapportant aux deux bombes tombées au carrefour de la chapelle on lit :

« Il y avait ce jour-là, je crois, un mariage à la chapelle, des gens de Kerhostin, mais je n’ai pas retenu de nom. » Mercredi au vernissage de l’exposition, Monique Noè-Le Duvéat m’a précisé que c’était le mariage de sa mère, Suzanne Le Fur et de son père Pierre Le Duvéat, merci Monique.

Dans le livre « la seconde guerre mondiale à Belle ile et Quiberon », on lit : « le 8 octobre 1944, deux bombes sont larguées par un avion Français qui mitraille également des ouvriers ainsi qu’un petit bateau ».

Dans mes souvenirs on parlait d’un avion Anglais.

Bonjour,

Je suis la fille de Christian henrio (de son grand père fortuné henrio, sa grand mère marie antoinette guimond)

Un grand merci a vous pour ce partage….

Amicalement,

Olivia