Propositions de breves

Mathurin Méheut au pardon de Lotivy le 8 septembre 1928

Le samedi 8 septembre 1928, le grand peintre peintre breton Mathurin Méheut (1882-1958) était au pardon de Lotivy. Yann Guimond avait inséré dans son ouvrage « Portivy Renaron 1850-1970 » une gouache à la fontaine figurant dans le livre de Pierre Guéguen en 1930 « Bretagne au bout du monde, types et coutumes ».

Deux lettre « ornées » de Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen permettent de dater le passage de Mathurin Méheut au 8 septembre 1928, avant d’aller au pardon de Saint-Cado à Belz le troisième dimanche de septembre (16 septembre).

Proposé par Joël Tanguy

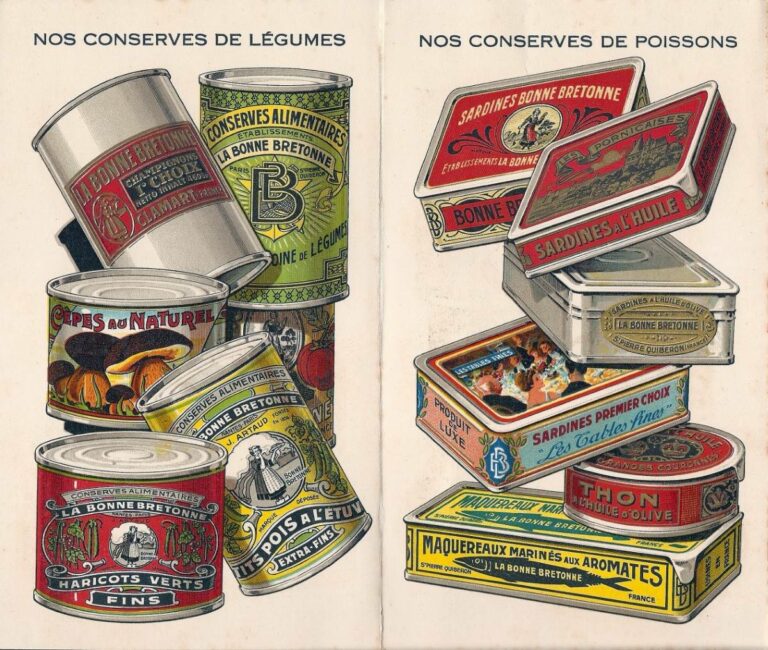

L'huile des sardines de la Bonne Bretonne

1940 – La guerre arriva. Le ravitaillement devint précaire. Il est dit dans le pays, que monsieur MANUEL avant l’arrivée des Allemands, distribua aux saint-pierrois toute l’huile qu’il avait en réserve à la « distillerie ».

De même, il avait stocké, dans le sous-sol de l’usine de l’huile qu’il put mettre, quelques mois plus tard, à la disposition de la municipalité.

Extrait de notre article sur la conserverie de Port d’Orange à St Pierre Quiberon , la Bonne Bretonne, lien ici

Proposé par Florence Beaud

Découverte de l'autrice du " journal d'une jeune Quiberonnaise "

Un commentaire d’Anne Sophie Le Deore sur notre article a permis d’identifier l’autrice de ce journal.

» Je crois que c’est mamie qui a écrit le journal. Elle me l’avait fait lire quand j’étais petite et elle regrettait de ne pas l’avoir commencé plus tôt.

BRAVO pour ces archives !!! «

Après vérification dans les archives familiale, c’est bien Suzanne Belloeil qui a écrit ce texte

Il s’agit de Suzanne Belloeil, née Madec, de Saint-Julien, fille de Pierre Madec et de Marie Georgina Runigo

Elle est aussi la sœur de la mère de Gaël Le Bourgès notre président et le hasard fait qu’elle était en photo sur l’article (photo ci dessus, de la fête de la libération du 10 mai 1945). Deuxième femme en partant de la droite..

Proposé par Florence Beaud

Un mariage étonnant et détonnant…

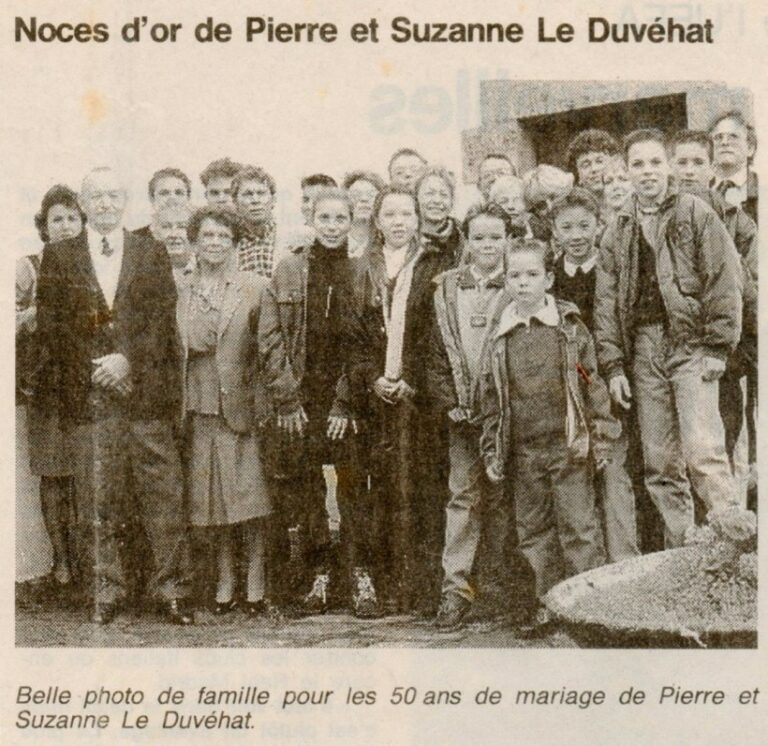

Connaissez-vous l’expression « faire la bombe » ? Cela a été presque la réalité au mariage de Pierre Le DUVEHAT et de Suzanne Le FUR le 9 mai 1944.

« … A la sortie de la cérémonie, un avion américain, en difficulté et trop chargé se délesta de sa cargaison et largua deux bombes près de la chapelle de Lotivy, bombes qui firent un immense cratère sur la route [NDLR : actuellement rond-point du Guernic]. Personne ne fut blessé. Mais la noce fût choquée. Mes parents nous ont souvent raconté cette histoire qui aurait pu se terminer en drame… »

Monique Le DUVEHAT-NOÉ

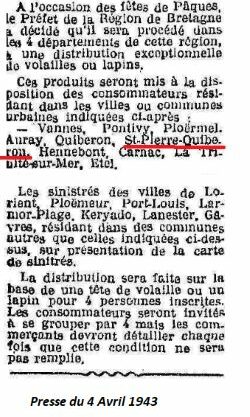

Une distribution de volailles aura lieu à l'occasiondes fêtes de Pâques

Pas de grain de sable dans l’organisation TODT

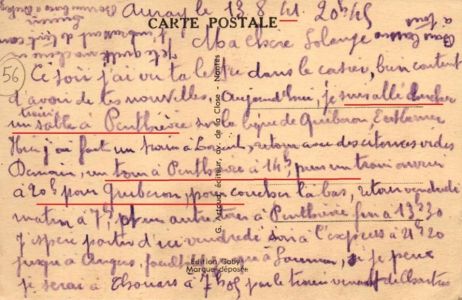

Un cheminot de Thouars détaché à la gare d’Auray en 1941 témoigne :

13 août 1941

« … Aujourd’hui, je suis allé chercher un train de sable à Penthièvre sur la ligne de Quiberon Auray.

Demain, un train à Lorient, train de retour avec des citernes vides à Penthièvre à 14h, puis un train ouvrier à 20h00 pour Quiberon, couchez là-bas. Retour vendredi matin à 7h00 pour un autre train à Penthièvre fin à 13h30… «