Tout commença par une photo des Reines de la Presqu’Île prise en 1948, dans la collection de Gaël Le Bourgès, photo qui fut publiée dans un article sur les reines sur le site de KER1856 , et où Mme Marguerite Rio épouse Baillet a pu se reconnaitre. Le hasard faisant bien les choses, Marguerite n’habitait pas loin de Saint-Pierre, à Carnac, et elle est venue se joindre à nous dans le cadre de l’un de nos café-rencontres, pour notre plus grande joie.

L'enfance de Marguerite Rio

Marguerite RIO épouse Baillet, nous raconte :

« Je suis née en 1928, à Kerdavid, chez ma grand-mère Le Rol qui habitait en face de la crêperie. A l’époque on n’allait pas à la maternité. Ma grand-mère était mariée à un marin du commerce au long cours qui ne rentrait que tous les trois ans. Ils ont eu neuf enfants, tous nés à trois ans d’écart.

Mon père, André Rio (né en 1900, décédé en 1973) était électricien. J’avais un frère aîné de onze mois, André appelé Dédé. Nous habitions 4, route du Roch, dans le quartier du Roch.

Ma mère a travaillé chez une demoiselle RIO qui habitait Kerdavid, au Pont du Chat, derrière le garage Périon. C’étaient des cousines de mon grand-père. Ma mère y travaillait sur les coiffes et les robes bretonnes. Mon grand-père maternel s’appelait Jean-Louis LE ROL et mon grand-père paternel Aimé RIO. »

Ndlr: le nom du Pont du Chat existe toujours sur le cadastre, dans le quartier du Ouarc’h

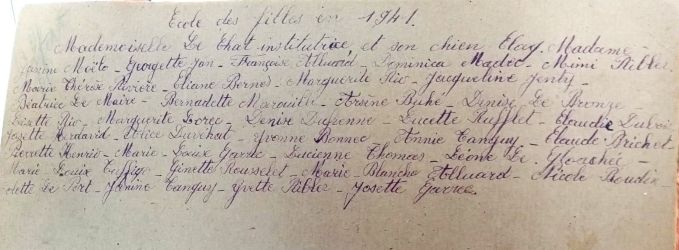

Obligée de subir une intervention pour la hanche à l’âge de six ans, elle ne peut intégrer l’école qu’à neuf ans mais cela ne l’empêchera pas de passer son Certificat d’Etudes à l’âge de treize ans, en même temps que les autres élèves de sa promotion qui étaient allées à l’école beaucoup plus tôt. Son Certificat d’Etudes, elle l’obtient donc en 1941 à Quiberon malgré la guerre.

« Nous n’étions pas trop perturbés par la guerre à cette époque et nous mangions à notre faim. Nous apportions notre gamelle pour le déjeuner mais mademoiselle LECHAT, notre institutrice et madame GARON, la cantinière, nous préparaient toujours une soupe avec les légumes du potager derrière l’école » se souvient Marguerite.

L’Ecole des filles se trouvait à la place de l’actuelle Mairie et le jardin potager à la place du parking derrière la Mairie. L’Ecole des garçons se trouvait dans les locaux de notre ancienne école Obélix, où des salles de classes sont actuellement réservées pour diverses activités.

Marguerite se rappelle son école avec tendresse, l’odeur d’eucalyptus diffusée par le poêle à bois, le chien qui leur apportait du réconfort quand les punitions tombaient, une seule classe de trois niveaux, et aussi, un fait dont elle était fière « Notre institutrice, mademoiselle LECHAT était une résistante car elle nous faisait chanter la Marseillaise même quand les Allemands étaient assis à côté des fenêtres !! »

Marguerite aurait aimé être enseignante mais l’état de santé de sa maman nécessitait qu’elle l’aide à la maison. De plus elle n’avait pas de vélo et pour étudier il fallait se rendre à Quiberon. C’est son frère de onze mois son aîné qui eut cette chance: il put aller étudier à l’Ecole Normale de Vannes ! Marguerite va suivre une formation de couture pendant deux ans chez mademoiselle CORAIRIE.

Ndlr : le père de cette demoiselle a été Maire de Saint-Pierre et a marié Marguerite en 1954.

Les années de guerre

Marguerite se souvient que pendant ces années de guerre, un train emmenait à cinq heures tous les matins des hommes et les femmes à Lorient pour travailler à la base navale allemande de sous-marins. Il s’agissait uniquement de travailleurs volontaires : les hommes au chantier, les femmes à la cantine « parce que le travail était bien payé » nous dit-elle.

Ndlr : il y avait aussi des travailleurs au Bégo, voir notre article sur Yvonne OLLIVIER.

« Lors de la mobilisation, mon père, avec beaucoup d’autres hommes, est parti à Toulouse par bateau, sur le De Grasse ; arrivés là-bas, personne ne s’est occupé d’eux, ils n’ont jamais su qui avait pris la décision de les envoyer là, alors ils sont revenus. »

NDLR : L’ex-paquebot De Grasse, confisqué par les Allemands, puis rendu au gouvernement de Vichy en 1940 a effectivement servi de transport de troupes avant d’être désarmé, en mai 1940 à Bordeaux ; après-guerre il reprendra ses activités de paquebot. La destination de Toulouse paraît bizarre, il semble plus crédible que le De Grasse se soit rendu à Toulon ou à Bordeaux. Cependant le père de Marguerite est revenu avec des bonbons « violettes de Toulouse »

« Mon père, électricien à l’annexe militaire de Bourges, depuis le jour de ma naissance, avait aussi chez nous au Roch un atelier de réparation de vélos et de vente de matériel électrique. C’est dans cet atelier qu’il avait monté lui-même un poste à galène, caché parmi les outils en cas de contrôle par les Allemands ; il écoutait la radio en cachette et me demandait de le faire en son absence. Ses amis et même le médecin de Portivy, le docteur BONVALLET y venaient aux nouvelles, c’était des messages codés de la Résistance. »

« La guerre s’éternisait et la vie devenait de plus en plus difficile car les Allemands interceptaient tous les ravitaillements. Alors chacun se débrouillait avec un potager, des poules, un cochon, des lapins. Les gens s’entraidaient. Par exemple Michel Pierre qui était boucher venait tuer les bêtes clandestinement, chez les gens, qui en cédaient des parts à leurs voisins ; j’ai connu son fils Gérard qui a été maire de Plouharnel et Conseiller Départemental car il venait chez sa grand-mère au Roch. Pendant cette période, il y eut une invasion de doryphores, même les enfants de l’école, avec la maîtresse, ont été mis à contribution pour enlever ces sales bestioles dans les champs !! Heureusement, il y avait aussi la pêche à pied qui fournissait huîtres sauvages, crevettes, anguilles, berniques (patelles) pour faire des ragoûts ; pour le ragoût de berniques on fait un roux, on ajoute les légumes et l’eau et très peu de temps avant la fin de la cuisson, on ajoute les berniques bien nettoyées ; les berniques sont bonnes aussi crues, marinées avec de l’ail. »

Ndlr : sur l’anecdote des doryphores voir notre article sur la ferme LE GUENNEC

Marguerite ajoute : « On manquait de tout et c’était difficile pour habiller les enfants qui grandissaient. Je me souviens qu’on a fait des chaussons avec des peaux de lapins séchées, que j’ai eu un manteau fait dans une vieille couverture, et qu’on récupérait la laine des pulls pour en faire d’autres. Je me souviens qu’à la Libération on voulait danser mais on n’avait pas de chaussures. Jean Le ROL de Kerdavid nous a fabriqué des sandales avec des lanières découpées dans des vieux pneus.

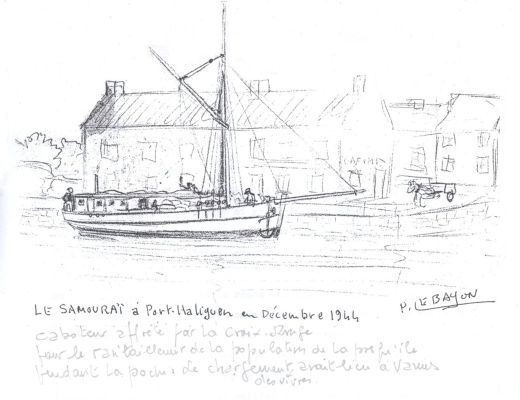

Pendant la « poche » on était ravitaillés par un bateau, le Samouraï, qui accostait à Port-Maria, mais les Allemands prenaient tout ; quand le bateau n’a plus pu venir, eux non plus n’avaient plus rien et demandaient à manger. A leur arrivée les Allemands étaient plutôt corrects, les gens chez qui ils logeaient ne se sont jamais plaints ; mais entre eux ils étaient durs. J’ai vu des manœuvres sur la place, quand l’officier n’était pas content il les giflait, j’avais mal pour eux. »

Ndlr : Sur demande du sénateur RIO le Samouraï, affrété par la Croix-Rouge, a apporté des denrées sur la Presqu’Île depuis Vannes ; il a également permis d’évacuer en janvier 1945 les personnes qui ont suivi la demande des autorités de quitter la Presqu’Île menacée par les risques d’affrontement entre l’armée allemande et les armées de Libération.

« J’ai travaillé à partir de treize ans à la Bonne Bretonne. (NDLR : la conserverie au Port d’Orange, voir notre article ) Les jeunes faisaient les corvées. En attendant l’arrivée des sardiniers au port, on dansait la Ridée, après on distribuait les sardines aux ouvrières. Elles étaient salées, on avait des coupures aux doigts et le sel coulait dans les blessures. On transportait les boîtes de thon très lourdes, mais ça nous permettait d’avoir des sardines et de l’huile de cuisson qu’on utilisait pour s’éclairer en faisant des mèches avec des bouts de tissu et de laine. On faisait aussi du savon avec le foie de poisson et de la soude. La contremaîtresse était Madame FECHAU de Concarneau qui habitait à l’usine. »

Pour ceux qui avaient des denrées à échanger, il existait au Pô un passage à pied sec à marée basse qui permettait aux courageux d’éviter le Bego pendant la nuit.

Marguerite raconte : « Le Bego était un passage compliqué surveillé par les Allemands, barrières, contrôle, vérifications, je me souviens des soldats allemands armés avec leurs mitraillettes ; on pouvait passer avec des autorisations, mais on n’a pas conservé ces papiers, ni les tickets de ravitaillement, après la guerre on voulait oublier.

L’hôtel de la Plage à Saint-Pierre avait été réquisitionné par les Allemands pour en faire une clinique. Il y avait beaucoup de blessés qu’on voyait arriver du Bego, des Français aussi y ont été soignés.

Les Allemands avaient aussi réquisitionné la maison MARTINIE (NDLR : celle d’Elodie La Villette) à Portivy pour surveiller la pêche. Plusieurs bateaux sortaient chaque jour, c’était une bonne source de nourriture pour les habitants qui avaient quelque chose à donner en échange du poisson. Les Allemands, des vétérans, surveillaient aussi au cas où des « terroristes » seraient passés en barque, ils logeaient au Lizeau et passaient par le Roch pour aller à Portivy, ils buvaient un coup avec les pêcheurs qu’ils appelaient par leurs prénoms et réciproquement.

Marguerite se souvient des patrouilles qui passaient tous les soirs dans les villages, il ne fallait pas qu’il y ait de lumière dans les maisons. Les Allemands étaient logés dans les familles qui avaient de la place, toutes les pièces libres étaient réquisitionnées, ils étaient partout.

« Pour se chauffer, les enfants allaient chercher des bouses de vaches que l’on faisait sécher. Nous allions aussi dans le bois de Penthièvre ramasser du bois, les Allemands nous laissaient faire, tout était utilisé, à la fin il n’y avait plus rien, nous avons même utilisé le bois et le goudron de cabanes faites par des Allemands, mais cela ne sentait pas bon et le goudron coulait ! »

Marguerite se souvient aussi des bombardements de Lorient, des avions qui passaient au-dessus de Saint-Pierre en direction de Lorient, de leur père qui leur disait « C’est pas vrai ! Ils vont encore bombarder Lorient !! » et là, elle se précipitait avec son frère et les voisins vers le calvaire du Roch et voyait au loin le ciel rougeoyer et s’enflammer au contact des bombes qui explosaient au sol. »

Son père était très choqué de ces destructions car il était né et avait vécu à Lanester où sa mère, Marie RIO née BONNEC, avait été institutrice jusqu’à sa retraite.

Pour Marguerite, la fin de la guerre est un mauvais souvenir. En juillet 1944, intégré au dispositif du Mur de l’Atlantique, le Fort de Penthièvre se trouvait dans le périmètre de la « Poche de Lorient ». Il connaîtra des événements tragiques avec l’exécution des résistants. Le fils de madame TUFFIGO qu’elle connaissait, fut fusillé, les fils de madame GUERRAND qui avaient disparu, et tant d’autres, les martyrs de Penthièvre. Marguerite se souvient de la cérémonie de leurs obsèques et des cinquante cercueils. Elle était montée sur le petit mur du cimetière pour voir le défilé, il y avait un monde, une foule incroyable.

NDLR : des résistants ont été emprisonnés au fort Penthièvre dès le 17 avril 1944 et fusillés sans jugement, sur ordre de la Gestapo, le 12 juillet. Leurs corps furent enfermés dans un tunnel muré dont ils ont été extraits en mai 1945. Des obsèques solennelles ont eu lieu à Saint-Pierre le 19 mai 1945.

Après-guerre

A la fin de la guerre, comme beaucoup d’habitants de Kerhostin étaient partis pour éviter la proximité du Fort, les parents de Marguerite ont tenu un dépôt de pain au Roch, à la demande de la boulangère de Kerhostin . Elle se souvient aussi de la voisine Joséphine, madame GUEGAN ( ndlr : les costumes bretons de madame GUEGAN ont été exposés par KER1856 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine de Septembre 2022), qui était comme sa grand-mère. Elle savait tout faire : tuer le cochon, aider les accouchements et avait une grande réputation de repasseuse de coiffes, avec un grand fer à charbon de bois. Les gens venaient de tous les villages de la Presqu’Île pour ce service.

Marguerite aurait aimé ouvrir une crêperie mais sa santé, ses jambes et ses hanches, ne lui permirent pas de le faire. Elle a travaillé au petit Hôtel du Roch chez madame CANAL, où elle faisait les saisons d’été. Elle s’occupait des petits déjeuners, des chambres, du service, « Cet hôtel avait un puits mais pas l’eau courante, il fallait monter l’eau dans les chambres et descendre les eaux usées. Le puits du chemin de la Fontaine était réservé à la maison familiale. »

A l’hôtel de Madame Canal j’ai rencontré André, de la région du Mans, venu avec son père et ses frères construire une des villas de Kerbourgnec. Je l’ai épousé en 1954. »

« Mon père a aussi ramassé des algues pour Monsieur Lamblardy qui les préparait pour un laboratoire cosmétique parisien. Ca permettait aussi de gagner un peu d’argent. Ce monsieur était musicien, il jouait du violoncelle, une fois il a demandé à mon père qui jouait du violon, de l’accompagner pour une fête à Saint-Joseph où ils ont joué ensemble. »

NDLR sur Monsieur Lamblardy voir notre article à venir basé sur les souvenirs de sa fille Maryvonne MOUCHET

La famille de Marguerite habitait en face de la carrière de pierre, au Roch. Elle se souvient qu’en 1955 l’entreprise BROSOLO de Quiberon faisait sauter les mines. Des pierres retombaient sur le toit et dans le jardin. Il fallait déplacer le berceau de son premier enfant au cas où la maison se serait écroulée….

1960 – le père de Marguerite, au milieu, travaille au Camp de Kergroix (devenu colonie de vacances), comme électricien puis comme responsable. A gauche Monsieur Julien GUENNEC qui a supervisé les travaux de la colonie de vacances de Bourges.

Et pour finir…

De toutes ces années de jeunesse sur fond de guerre, Marguerite retient des souvenirs de franche camaraderie avec tant de copains et copines (notamment avec les enfants de M. PERION, le garagiste), les pièces de théâtre avec Jacques LEDONGE, jusqu’à son mariage.

Grâce à KER1856, et lors du café rencontre de 2024, Mme Baillet a eu la joie de retrouver son amie d’enfance madame Yvonne Ollivier née en 1927.

En 1948 :

Marguerite a aussi participé à une élection des Reines de la Presqu’île, elle était dauphine, la reine était une demoiselle HELLEC du Roch, (future belle-sœur de Michel Pierre) voir notre article sur les reines

1949 : fête du 15 août

Un commentaire

C’est un grand plaisir que d’avoir été à la table de Marguerite Rio en mars 2024.

Une grande mémoire de la vie à Saint-Pierre.

C’est aussi la première personne qui avait des informations sur la carrière du Roch.

Article très bien documenté. Bravo et merci.